隨著居民對美好生活的需求不斷提升,人們對住宅的健康性能要求越來越清晰。1999 年啟動的中國健康住宅研究與試點項目一直沒有停止。滿足健康生活方式,對傳染性疾病和慢性非傳染性疾病進行有效防控,應該成為健康住宅設計的基本要求。回顧我國健康住宅20年的研究與發展,結合正在修編的《健康住宅建設技術規程》(cecs 179),提出健康住宅建設與研究的新內容,從保障健康向促進健康邁進,探索健康中國戰略下我國人居環境的發展方向。

自1999年開展居住與健康研究起,到2019年全面推廣健康住宅,20年間,健康住宅的建設體系已經逐步完成,并伴隨著健康中國戰略的實施進入快速發展期。

由國家住宅與居住環境工程技術研究中心(簡稱國家住宅工程中心)主編的中國工程建設協會標準《健康住宅建設技術規程》(cecs 179:2009),于2018年底啟動修編工作,2020年1月起面向全社會公開征求意見。2020年1月底突發的新冠肺炎疫情引發了對健康住宅建設技術的再思考,也將在規程的終稿中予以體現。

2020年,健康住宅發展進入第二個20年,滿足居民健康生活方式,對傳染性疾病和慢性非傳染性疾病進行有效防控;更加關注居住者的心理健康環境營造,提供主動、個性化的健康服務,從保障健康向促進健康邁進,將對健康住宅設計、建造、運營提出新要求。

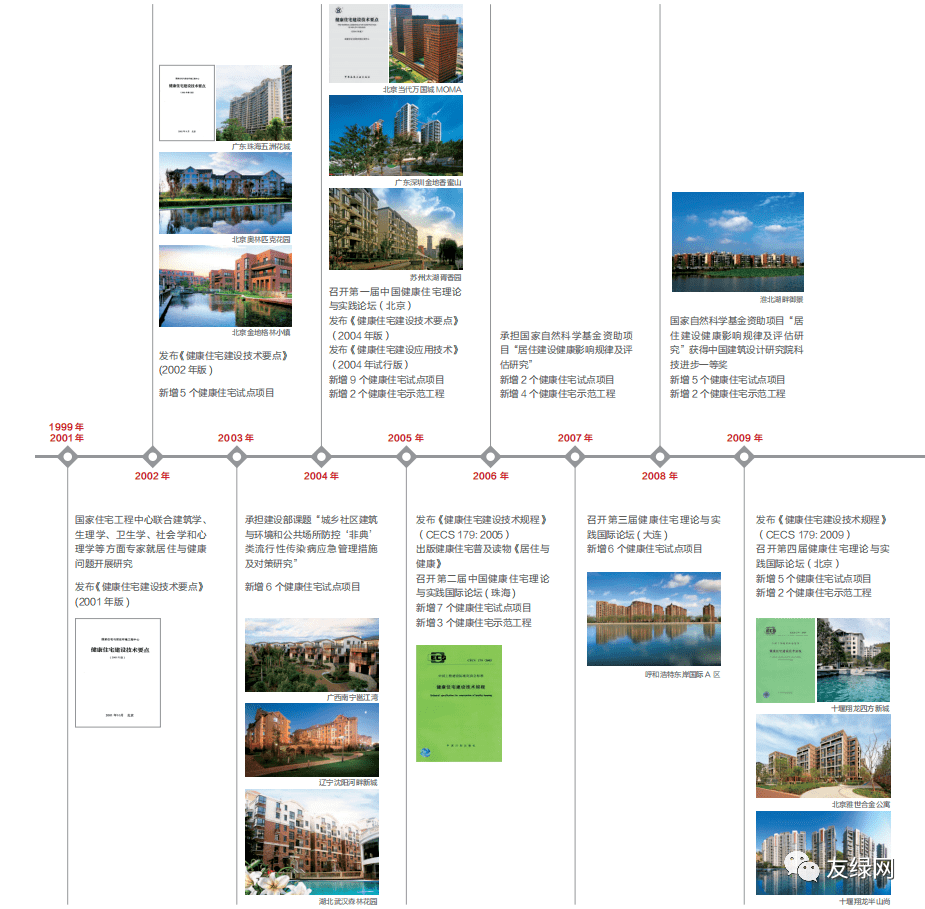

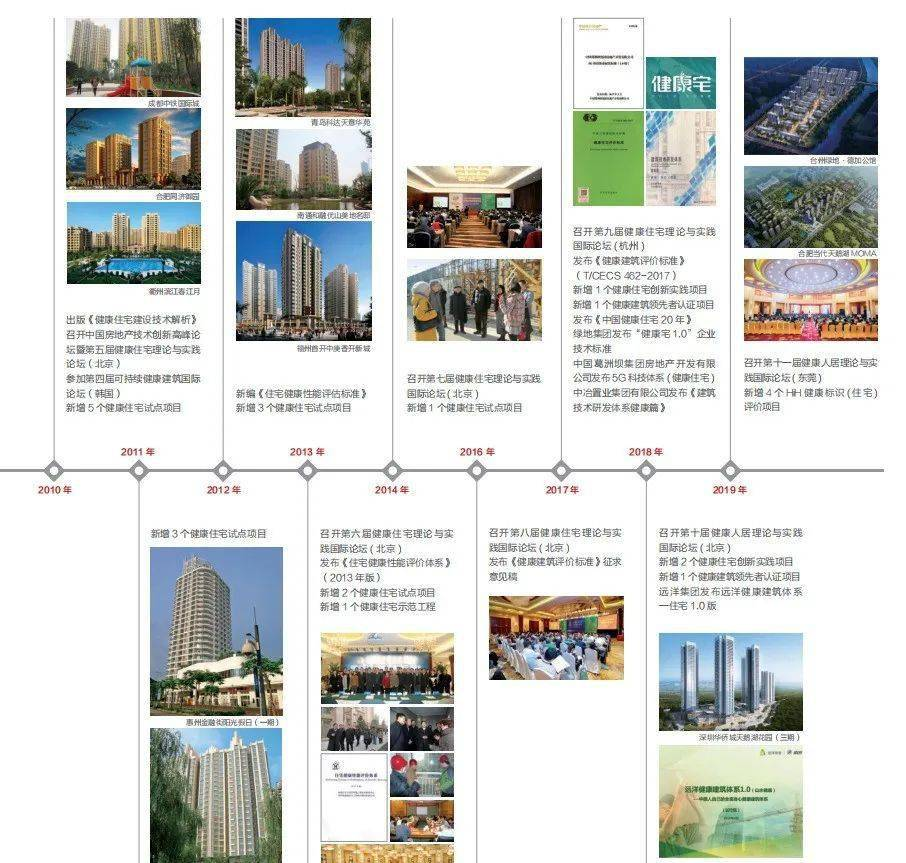

1999~2019中國健康住宅研究歷程

1988年世界衛生組織首次提出了健康住宅的概念,日本、美國、英國等國家紛紛開始進行健康住宅的研究。

我國于1999年由國家住宅工程中心聯合建筑學、醫學、公共衛生學、社會學和心理學等各方面專家,開展了跨領域、跨學科的居住與健康研究項目,并于2001年首次頒布了《健康住宅建設技術要點》,隨后在全國范圍內啟動了健康住宅建設試點項目。

結合試點項目的建設,針對各個項目開展實態調查,了解居民關注的健康要點,并整合國家級專家團隊有針對性地進行科研攻關,共開展了140余項居住健康建設要點研究,不斷完善健康住宅建設的技術體系。

根據工程建設和管理的需要,先后發布了《住宅健康建設應用技術要點》(2004年版)和《健康住宅建設技術規程》 (cecs 179:2005/2009)、《健康住宅性能評價體系》(2013年版)和《健康住宅評價標準》(t/cecs462—2017)。

健康環境營造作為住宅建設的重要內容也日益受到房地產開發單位的重視,20年間,從舒適熱環境技術、衛生飲用水技術等單項健康技術向健康技術體系發展,2017年起綠地集團、中國葛洲壩集團房地產開發有限公司、中冶置業集團有限公司、遠洋集團等企業紛紛發布了健康住宅的企業標準,健康住宅進入快速發展期。

1999~2019 中國健康住宅發展大事記

健康住宅建設技術體系與實踐

世界衛生組織對健康的解釋是“健康是一種在身體上、精神上的完滿狀態以及良好的適應力,而不僅僅是沒有疾病和衰弱的狀態”。所以,健康涵蓋生理、心理、社會適應性等多層次的內容。

健康住宅不僅是指住宅單體,還包括居住區,是在符合居住功能要求和綠色發展理念的基礎上,通過提供更加健康的環境、設施與服務,促進居住者生理、心理、道德和社會適應等多層次健康水平提升的住宅及其居住環境。

健康住宅的研究是從疾病或者健康損害入手,找到居住環境中的健康危險因素,通過規劃、設計的手法,配合必要的設備與管理服務,最大限度地降低居住環境中的健康風險。

由于缺乏足夠的居住與健康的醫學研究支撐,以往的健康住宅建設體系以居住者反映強烈的住宅健康影響因素為重點,在廣泛的實態調查與分析的基礎上,整合可采用的指標及標準資源,運用引證、比對、測試、體驗等手段并采納專門機構的研究成果,建立居住小區健康影響因素框架體系、指標體系及評價方法。

健康住宅將住區建設的物質環境和非物質環境相結合,關 注居住者的內心感受,尤其是人際關系、安全感和歸屬感。受政策支持、經濟水平、居住者認識、設備匹配、技術可靠以及管理服務等多方面因素的影響,健康住宅量化指標體系也在不斷調整、完善和提升中。

2001年起,國家住宅工程中心以住宅小區為載體,采取“設計建造評估、建設過程跟蹤、建成環境評價”的思路,在全國范圍內開展健康住宅試點建設。建立了試點工程建設過程、全程技術支撐與過程跟蹤管理的機制;制定性能檢測制度和問卷調查方法,并以檢測數據和業主滿意度調查作為竣工驗收的主要依據。

目前,已建設創新實踐項目(原試點項目)66項,分布在44座城市,涵蓋了中國所有的氣候特征區域、不同規模城市的商品住宅和保障性住宅,住宅類型包括了獨戶住宅、低層和多層住宅、高層住宅,滿足了不同經濟可支付能力的居住需求。

健康住宅建設技術體系

傳染性疾病防控對健康住宅的要求

新冠肺炎疫情讓我們再次審視傳染性疾病防控對健康住宅的要求,針對傳染性疾病防控,健康住宅要在隔離傳染源、降低傳染源濃度以及切斷病毒傳播途徑方面深入研究。

1)規劃角度高密度是城市中的主要居住形態。這次武漢百步亭社區就是典型的例子,共有11個小區,13萬人,增加了聚集性疫情發生的可能性。

關注人員聚集密度和生態承載力,應以減少傳染性疾病傳播與便于管控為目標,對城市開發過程中健康住宅小區的規模或組團劃分予以控制。還應打造5min生活圈,塑造社區商業的業態,滿足居民居家生活便利的需求。

2)建筑角度中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出本次聚集型疫情80%發生在家庭、醫療機構、學校、商場、工廠、企業。健康住宅的空間優化和系統性能提升應予以重視。

居家衛生防護、辦公、健身、學習、烹飪、家人互動,這不僅是居家隔離的需求,也可能是面向5g時代的新生活模式,對客廳、餐廳、廚房、玄關、衛生間等空間布局及可變性需要進一步研究。

關于新風系統、空調系統、排水系統、排煙氣系統等設備系統防止病毒傳播及運行可靠性的關鍵技術,在健康住宅的建設或評價標準中已經有明確要求,但是如何在設備采購、施工安裝和運行維護中加強管控,切實保證運行效果,是今后健康住宅建設中重點關注的內容。

3)管理角度與智能安防系統相結合的非接觸回家動線、公共空間非接觸的開啟方式(出入口、電梯、公共衛生間感應龍頭、快遞投遞實現外投內取等)以及配套的人工智能設備可以分系統、分步在健康住宅中應用。

4)服務角度在本次疫情中居委會、居民組織和物業公司聯合,對社區隔離管理起到重要作用;但也出現信息獲取困難、服務資源不足的問題。以住宅為載體,將分級診療和家庭醫生制度落到實處,對居民進行連續的健康管理,對疫情的預防和控制以及保障居家健康都是行之有效的措施。

慢性非傳染性疾病防控對健康住宅的要求

針對慢性非傳染性疾病防控,健康住宅要在減少居住環境健康危險因素、培養居民的健康行為上深入研究。傳染性疾病短期直接致病,而居住環境中的危險因素對健康的損害是累積性的,更應引起重視。

我國慢病防治已呈現高壓態勢,截至2018年底,我國慢病發病人數約為3億人,其中65歲以下人群慢病負擔占50%。

一項日本的研究表明,通過改造住宅的圍護結構,提高隔聲/保溫性能、冬季控制室溫在18℃以上、保證24h機械通風、提高室內空氣質量等措施,可以減少疾病發病率:糖尿病從2.6%下降至0.8%,心臟病從2.0%下降至0.4%,腦血管疾病從1.4%下降至0.2%,高血壓疾病從8.6%下降至3.6%,關節炎從3.9%下降至0.4%[1]。

這些數據表明,以保障人的健康為核心建造的健康居住環境可以切實降低健康風險、減少健康隱患、規避健康損害,實現治未病、少生病的目標。

可惜居住環境的健康危險因素長期被忽視,比如由住宅周邊環境引發的電磁波過敏癥、化學物質過敏癥等;由規劃設計引發的空巢綜合癥、高樓綜合癥、抑郁癥等;由室內環境引發的肺炎、化學物質過敏癥、腦中風等;由建筑裝飾材料導致的室內空氣污染引發的超額死亡等,健康危險因素存在于人居環境建設的各個環節。

按照居民需求打造交往環境、健身環境、文化環境、養老育童環境,并以住宅為載體實現健康管理與個性化健康服務,是健康住宅的顯著特點,也是培養居民健康行為的有效途徑,對慢性非傳染性疾病防控將起到至關重要的作用。

健康住宅的創新研究方向

疫情為我們敲響了警鐘,居住環境中的健康危險因素不容忽視;健康住宅的設計需要快速應對5g時代中工作、生活方式的改變,響應在宅養老、二孩政策的要求,以人的健康為核心構建人與人、人與植物、人與動物、人與建筑、人與自然良好互動的居住環境。國家住宅工程中心即將在健康住宅領域開展的研究主要包括以下幾方面。

1) “人”+“建筑”的全生命周期健康需求以往的全生命周期主要是針對建筑而言,即設計、建造、運營、維護、回收再生等一個連續時間軸上的靜態問題;而健康問題是動態的,不同人群的健康需求是不同的,多代同居面臨的健康問題也更加復雜,環境對健康的影響具有累積效應。所以必須實現提早干預,而且干預的手段和技術還要與居住者的年齡變化相適應。

2) 從健康保障向健康促進邁進以往的健康研究主要是從疾病預防的角度出發,因此采取了常規的研究技術路線。但健康包含疾病預防、延長壽命和促進生理機能三個層面,因此我們的健康住宅研究正在向“健康促進”轉型,包括運動、營養、心理、醫療等研究團隊,將以新的方式介入健康住宅的研究。

3) 基于性能檢測,以主動干預為目標的建筑健康性能與使用者健康行為評價方法按照健康中國的戰略要求,把健康融入到住房建設政策制定中;把健康住宅和健康部品的評價與住宅設計、運營結合到一起,成為設計、驗收、維護的重要環節。

4) 以健康住宅為載體的家庭智慧健康服務健康住宅的一大特點是健康服務,精準的個性化服務需要連續、精確的信息。

在即將到來的5g時代,利用新一代信息采集技術、ai技術、物聯網技術、區塊鏈技術,在住宅中、自然狀態下,感知生命信息和環境信息,采集居民健康數據;通過深入挖掘與計算,相關的數據按時發送給簽約的家庭醫生、住宅設備運營方、居住者、營養、運動等服務供應商,為居民提供針對性的非醫療健康服務;通過健康住宅搭建居家智慧健康服務平臺,從環境、行為、醫療(按照世衛組織數據,這三方面對健康的影響為85%)三方面著力提升居住健康性能。

總結

針對傳染性疾病防控和慢性非傳染性疾病防控的一些要求將在新版《健康住宅建設技術規程》(cecs 179)中有所體現。

居住環境是人類生活的載體,涉及到社會環境、生態環境等,內涵豐富,只有跨領域、跨學科的融合創新才能將健康保障、疾病防控關口前移到住宅。特別是新一代信息技術、人工智能技術、大數據分析技術的快速發展,為健康住宅成為居民健康保障、疾病防控第一道關口,提供了前所未有的可能性。

主動健康的理念應貫徹到健康住宅設計、建造、運營的全過程,通過消除或控制居住空間的健康風險源,降低由居住環境引起的直接或間接患病和意外傷害風險;健康住宅作為健康信息數據的采集端、互聯網健康管理服務的推送端,使得居住者可以獲得連續、個性化的健康服務,引導居住者形成良好的生活行為習慣;提高居住者的體驗感和幸福感,成為居民實現美好生活的諾亞方舟。